社会福祉法人における消費税について分かりやすく説明します!

社会福祉法人の消費税の取引について、キーとなる非課税取引(全体編)、資料集として(介護保険事業編)(社会福祉事業編)、課税取引編を順番に投稿して説明してきました。

消費税の知識は対税務署において重要であるという点に目が行きがちですが、社会福祉法人は内部的な視点も重要です。

社会福祉法人の基本単位は拠点ですが、消費税は法人全体で計算しなければならず、拠点単位で計算できないため、最終的な年税額を何らかの基準で配賦しますが、売上比・課税売上割合・支払能力など、どれをとっても拠点単位で計算した税額とは乖離してしまい、「こんな負担額なわけがない」「納得できない」拠点側と管理部門でトラブルになるケースをよく見かけるためです。

配賦方法は消費税法にはありませんので、運用方法として、従業員が納得した公平感のある負担額を決めるためには、消費税の全体の仕組みを理解する必要があります。

目次

社会福祉法人にとっての消費税の基礎知識

消費税の基本を簡単に説明していきます。

消費税は最終消費者が負担しますが、納税義務があるのはその前段階の事業者です。

社会福祉法人が前段階の事業者なら社会福祉法人も納税義務者になります。

課税の対象になる取引

細かい事は置いておいて消費税の基本は、

①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て行った

④資産の譲渡等(物を売ったり、貸したり、サービスしたりする取引)

をした場合に、4つ全ての要件を満たした取引が課税の対象になります。

誤解しやすいポイントは以下です。

(1)この時点で非課税を意識しないでください。非課税取引は課税の対象の中にあります。

(2)対価課税です。お金を払わない取引や払っても対価性がないものは対象外です。

(3)事業性が必要です。プライベート取引や、年1度のバザーなど事業でないものは対象外です。

非課税の取引

非課税の取引は限定列挙で決まっています。課税の対象にはなるが、政策的な見地などから非課税にしているもので、対象外の取引とは性格が違います。

社会福祉法人にとって重要な非課税規定は以下の3つです。基本的には、多くの収益が非課税に該当します。原則非課税と考えて頂いて問題ありません。

詳細は非課税取引の記事を参照して下さい。

社会福祉法人における消費税の非課税取引をご紹介(全体編)|立花淳一税理士事務所

(1)社会福祉事業等によるサービスの提供等

社会福祉法の社会福祉事業=基本的には全てが非課税という構造になっています。(障害者施設の生産活動部分などは課税になります。)

詳細は以下の記事を参照して下さい。

社会福祉法人における非課税取引(社会福祉事業編)|立花淳一税理士事務所

(2)介護保険サービスの提供等

介護保険法の介護保険サービス=全てが非課税とはなっていません。一定範囲が非課税です。

介護施設は、介護保険法の介護保険サービスという事業が社会福祉事業であっても別建てされています。一方、障害福祉施設や児童福祉施設は別建てされていません。

したがって、障害福祉サービスは社会福祉事業でないと原則的には非課税になりませんが、介護保険サービスは社会福祉事業でも社会福祉事業でなくても原則的に非課税になります。

詳細は以下の記事を参照して下さい。

社会福祉法人における消費税の非課税取引(介護保険事業編)|立花淳一税理士事務所

(3)上記のほか社会福祉事業に類する事業

最も誤りやすい規定です。本来は課税だが、政令や厚生省告示などにより非課税になるもので、条文が抽象的で特定が難しいです。

社会福祉法人にとっての課税売上

社会福祉法人の場合、消費税に関係のある取引で、対価性があり、非課税の規定になければ、ほとんどの収益は課税売上となります。社会福祉法人にとって、課税売上になる代表的な項目は以下です。

(1)給食設備があり、利用者以外の従業員等に対する給食の代金回収部分。

(2)障害福祉施設の生産活動部分。会計科目は就労支援売上の大部分。

(3)収益事業を行っている場合の、収益事業売上の大部分。

社会福祉法人にとっての納税義務

納税義務の判定は消費税の規定の中で、改正が重なり最も複雑と言ってよいほど理解しがたいです。ただ、社会福祉法人の皆さんは、最低限の理解だけをお持ちいただければ大丈夫だと思います。

今期の納税義務があるかどうかの判定は、基本的には前々期である2年前(基準期間という)の課税売上が1,000万円を超えるかどうかになります。

社会福祉法人で一番多いと思われるケースは、給食事業収入が1,000万超で納税義務がある場合です。従業員のほぼ全員が出勤日に給食を食べる場合、100名程度で1,000万円を超えて納税義務が生じてしまいます。

社会福祉法人にとっての計算パターン

(1)本則課税(原則課税)か簡易課税

消費税は売上で預かった消費税から、仕入れで預けた消費税を差し引いて消費税を計算します。仕入れで預けた消費税をきちんと集計するのが原則課税です。

簡易課税は、2年前の年度の課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者向けの簡便法で、仕入れで預けた消費税は集計しないで、売り上げから一定割合で預けたであろう消費税を概算で計算して納付税額を算出します。

社会福祉法人は、非課税売上が多く課税売上が少ない特徴から簡易課税を選択している法人が多い印象です。

(2)個別対応方式か一括比例配分方式

原則課税となった場合に、仕入れ税額控除は2つの計算パターンがあります。

個別対応方式は、細かく計算する方法で、一括比例配分方式はざっくり計算する方法です。個別対応方式の方が税制上有利になりますが、一括比例配分方式の方が事務は簡単です。

社会福祉法人は、課税売上高が少なく税額が少ない法人が多いことから、一括比例配分方式を選択している法人が多い印象です。

社会福祉法人にとっての落とし穴

社会福祉法人が誤解しやすい事例を紹介します。

例えば、株式会社が税抜き2億円で新たに施設を建設した場合、自己資金でも借入でも、寄付金でも補助金でも財源は関係なく、10%の2千万円が仕入れ税額控除の対象になります。

申告の内容によっては2千万全額でないにしても、大部分は税額を減らすか還付されますので、その年度の消費税はいつもより格段に少なくなります。

この経験を前提に、社会福祉法人が設備投資をして、納税者が還付を予想してワクワクしながら申告書を見ると、例年同様の消費税額が計算されていてガッカリします。

或いは、規定を知らずに控除してしまって、喜んでいたら、申告後に税務署から電話がかかってきて、申告の内容が間違っているので修正申告して追加納付して下さいと言われ困惑します。

そんなはずはないと、クライアントから会計事務所が問い詰められますが、会計事務所の担当もきちんと説明できずに信用を失うというのがお約束のトラブルパターンです。

社会福祉法人の設備投資は、通常、寄付金か施設整備補助金を財源に建設されます。自己資金はごく一部の場合が多いです。

納税者が社会福祉法人の場合、特定収入の調整計算という特別な規定があり、寄付金や補助金を財源にした仕入れは、一旦は仕入れ税額控除の対象にしますが、事後的にその効果を取り消します。

したがって、自己資金部分しか仕入れ税額控除の対象になりません。

まとめ

社会福祉法人と消費税の関係性にフォーカスして基本事項を解説しました。

(1)課税の対象となる4要件を押さえましょう。非課税は一旦無視です。

(2)課税対象となった取引から、限定列挙の非課税を除きます。

(3)社会福祉法人は原則非課税ですので、課税となるものを意識しましょう。

(4)納税義務の判定は、課税売上が1,000万前後の法人は注意して下さい。

(5)自法人が採用している計算パターンを意識しましょう。インボイスなど影響があります。

(6)社会福祉法人独特の論点があります。落とし穴に落ちない様にしましょう。

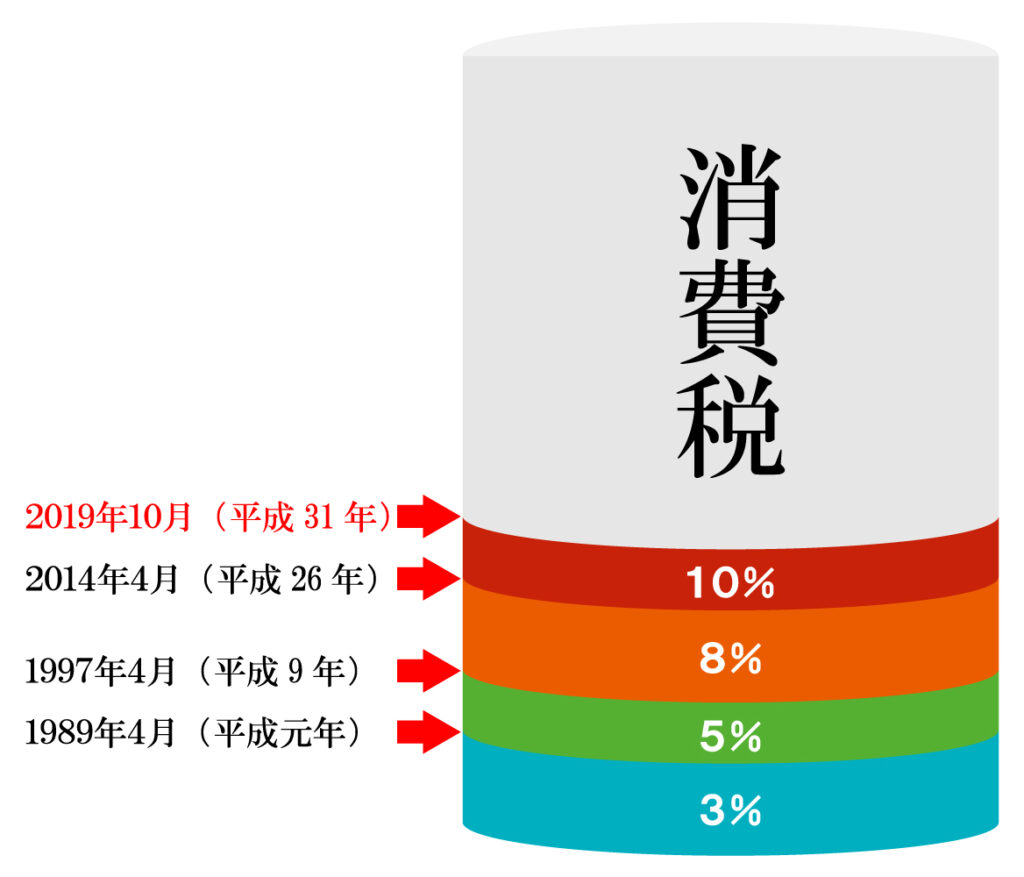

社会福祉法人の皆さんにとっては、課税領域が狭いため、株式会社よりも影響が少ないものの、税率が年々上昇していることから、無視できないレベルに達しています。

消費税は「取引課税」ですので、取引ごとに課税関係を判断しなければならず、税理士にとっても事故が一番多い税金の種類(税目)です。

「取引課税」ということは、実務上、会計ソフトの日々の仕訳に正確に税コードを付せるか否かが最も重要になります。会計ソフトに基本設定されている税コードが必ずしも正しいとは限りません。

毎月の仕訳パターンは決まっています。少しでも良いので、「何故」に興味をもって業務を進めて頂ければ、個人のスキルだけでなく、法人全体のコスト削減に役立つと思います。

法令は、知らないと有利規定が使えず、結果的に損をすることがあります。

税率が変わると有利不利の判定結果も変わります。昔は有利だったものが現在有利だとは限りません。

自法人で消費税の申告書を作成している法人は、何年かに一度、専門の税理士に申告内容を点検してもらうことをお勧めします。

社会福祉法人は、最終的な年税額を拠点に按分するときに、基準をめぐってトラブルになりがちです。

法人の内外ともにトラブルの多い消費税。社会福祉法人の皆さんにとって、少しでも理解につながれば幸いです。

当事務所では、拠点ごとの納得感を得るための按分基準の策定アドバイスも行っていますし、消費税の計算方法だけでなく、内部的な運用も得意としてます。消費税でお悩みの法人はお気軽にご相談下さい。