社会福祉法人における消費税の課税取引のご紹介

社会福祉法人の消費税の収入判定は分かり難いものです。収入のほとんどは非課税なのですが、その非課税を判断するのが難しいのです。

そうならば、非課税を前提にして、ケースの少ない課税取引だけを具体的に把握すれば、結果的に効率よく判定技術を身につけることができますし、実務上も実践的でお勧めな発想なので、今回はその視点にフォーカスしました。

目次

1.課税取引の基本

細かい話は置いておいて、まず大枠をとらえる事が大切です。

課税取引は、

(1)国内において

(2)事業者が事業として

(3)対価を得て行われた

(4)資産の譲渡等(物を売ったり、貸したり、サービスしたり)

の全ての要件を満たした取引で、非課税取引に該当しないものです。

2.非課税判定になる二つのケース

消費税の非課税取引は限定列挙が基本です。これにより、社会福祉法人は原則非課税となります。

消費税の取引判定のプロセスは、課税の対象となる取引を選定(=課税対象外取引を除外)して、その次に非課税取引の判定を行います。単純に、「課税の対象取引-非課税取引=課税取引」となれば良いのですが、そう単純ではありません。

例えば、入院した時の医療費は非課税ですので、ベッド代は原則として非課税になりますが、もし一部でもいわゆる差額ベッド代が含まれると、その部分は課税となります。

このように、原則的には非課税取引なんだけど、何らかの事情で非課税からこぼれ落ちた課税取引が存在し、場合分けして意識するしか方法が無いのです。

したがって、「課税対象取引-非課税取引=課税取引」と「一旦非課税に判定されながら、こぼれ落ちた課税取引」の2種類があることをイメージしておくと、すごく良いと思います。

3.社会福祉法人の代表的な課税取引

社会福祉法人は原則非課税と考えてよく、よくある課税取引は比較的限られており、以下のような項目になりますので、先に把握してしまいましょう。

(1)介護保険施設の課税売上

(2)給食事業収入の課税売上

(3)委託事業収入の課税売上

(4)不動産収入の課税売上

(5)売上や雑収入の課税売上

(6)類似事業なのに、課税と非課税が分かれる例

1.介護保険施設の課税売上

介護保険給付が適用されない分についても、居宅サービスや施設サービスとして利用者に提供されるサービスであれば非課税になります。

支給限度額内の自己負担でも、支給限度額を超えた自己負担でも、「日常生活に要する費用」であるならば原則非課税です。

逆に、課税されるのは、「利用者の選定による費用」ですので、そこを把握すればよいということになります。

(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売、住宅改修にかかる費用

ただし、例外として身体障害者用物品の貸与や販売の費用については、別の規定で非課税(ただし、部品だけなら課税に逆戻りします。)

(2)事業区域外の事業者を利用した場合の交通費や送迎費用

(3)介護サービス利用者自身が選択した特別室や特別食にかかる費用

一般的な医療費で言う差額ベッド代は課税

(4)訪問入浴介護の水道水以外の特別な浴槽水

(5)その他日常生活に要する費用を超える費用

2.給食事業収入の課税売上

(1)非課税のケース

社会福祉事業で行う利用者に対する給食費収入は非課税です。

(2)10%課税のケース

社会福祉法人であっても、従業員など利用者以外の給食収入は課税です。

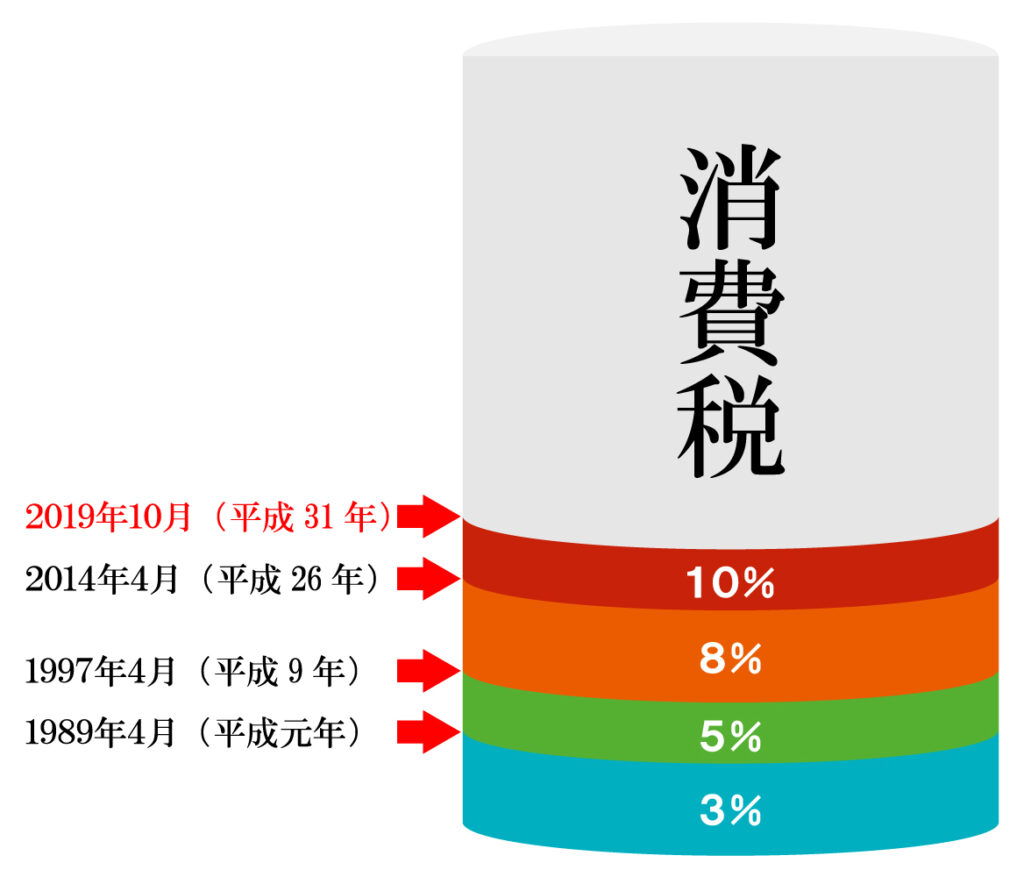

(3)8%の軽減税率課税のケース

社会福祉事業でも介護保険事業でもない、特定の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者に対する給食収入は限度額まで軽減税率の8%で限度額を超える部分は10%課税です。利用者分も非課税にならないのがポイントです。

3.委託事業収入の課税売上

(1)地方公共団体が社会福祉法人に社会福祉事業を委託した場合の委託料は非課税です。

(2)地方公共団体が社会福祉法人に社会福祉事業を委託した委託料は非課税ですが、社会福祉法人が調理や清掃業務などサービスの一部を他の事業者に再委託した場合の、再委託先へ支払う委託料(外注費)は課税取引です。

4.不動産収入の課税売上

不動産収入も課税と非課税が分かれます。

(1)駐車場として更地で土地を貸した場合の収入は原則として非課税ですが、舗装をして土地を貸した場合は課税です。

(2)居住用に部屋を貸した場合の収入は非課税ですが、事務所用に貸した場合は課税です。

(3)従業員に社宅を貸した自己負担分の収入は、消費税は非課税ですが、所得税で給与課税される場合があります。

5.売上や雑収入の課税売上

(1)障害福祉施設の生産活動部分は、たとえ社会福祉事業として行っていても、就労支援活動の売上は、課税売上です。

(2)自動販売機の設置手数料収入も課税売上です。

(3)学校などから受け入れた実習生の受け入れ研修費収入も課税売上です。

6.類似事業で課税と非課税が分かれる例

行っている事業がほとんど同じでも、根拠法の違いにより課税と非課税が分かれるものもあります。

いわゆる障害者総合支援法に77条規定する地域生活支援事業の障害者相談支援事業は課税ですが、介護保険法に規定する包括的支援事業の相談支援事業は介護保険法に基づき非課税とされます。。

(ただし、障害者総合支援法5条の相談支援事業は社会福祉事業として非課税です。)

まとめ

社会福祉法人の消費税は、主な収入は原則非課税ですし、非課税の把握は難しいので、課税部分だけを中心に分かればよいという考え方は「アリ」だと思います。

ただし、一つの取引の中に課税と非課税が混ざっているものも多く、特定や分解が難しいものがあります。

(1)4要件による課税対象取引をとらえるのが基本です。

(2)非課税は限定列挙ですので、最低限の非課税の理由と非課税からこぼれ落ちる課税を把握しましょう。

(3)社会福祉法人の代表的な課税取引を押さえましょう。

金額が小さいものは税額に影響が少ないのですが、金額が大きい取引は慎重に課税判定をすべきです。よくあるケースとして、自治体からの委託事業は数千万から数億円の事業でありながら、契約書を読んだだけでは、事業の財源の根拠法が分からなかったり、社会福祉事業と公益事業が混ざっていたり、消費税の記載が無かったり、課税判断がそもそも誤っていたりするものもあります。

消費税の納税義務は社会福祉法人である事業者で、最終的な課税判断は所轄の自治体でなく税務署です。納税者が力を借りるべきは税理士です。

特に、金額が大きい委託契約は、もう一度、課税関係を確認してみましょう!もし、課税判断でご不明点があれば、当事務所にお気軽にご相談ください。