目からウロコ!社会福祉法人の経営改善5ステップ

社会福祉法人に対する経営改善業務は、ネット上でも色々な方々が広告していますが、「ところで具体的にどんな効果があったの?反発はなかったの?」と聞きたくなることはありませんか?

今回は、改善業務の具体的な効果がどの程度なのか分かるように5つのアプローチ(工程)に沿って、筆者の改善経験を紹介します。。

目次

会計業務アプローチ

顧問契約を締結するにあたり、まずは、公開されている決算書を見て、会計業務の環境の検討から始めることが多いです。

かといって、どこから何から手を付ければいいのか色々情報がありすぎて迷ってしまうことが多いのも事実です。

例えば、経費の削減を真っ先にしたい、業務効率のアップを真っ先にしたいなど、それぞれの社会福祉法人様の状況によって優先順位は変わります。

筆者から提案する会計業務の環境の検討は、何に効果があるのかも同時にお伝えしながら進めますので、法人様が最優先だと感じる課題に当てはめて考えてみて下さい。

1.会計ソフトのクラウド化:業務時間短縮に効果あり!

会計ソフトがオンプレミス版でランパックやスタンドアロンで会計ソフトが稼働している法人をクラウド化することはよくあります。

サーバーネットワークの構築やメンテナンスが100→0になる効果や、データのやり取り(復元など)のタイムラグやアクセス場所の制約によるコストも100→0になる効果がありますので、法人だけでなく会計事務所側の管理コストも劇的に下がりました。

クラウド化しない法人は、物価高の影響で会計事務所から顧問料の増額をお願いする対象法人になる場合が多いです。そういう意味でも効果ありです。

2.データの統合:業務時間短縮に効果あり!

社会福祉法人は、拠点単位で決算を組まなければならない制度になっていますので、拠点ごとに会計ソフトのデータが分かれていて、月次や決算の際に統合処理(連結)する法人が一定数あります。

全ての拠点を一つのデータの中に取り込んでしまうことを、「一枚プレート」と言ったりします。一枚プレート化とは、例えば10拠点の10データをその法人1データに変更することです。

基本マスターを作成した後に、科目変換テーブル(コンバートテーブル)の設定と過去データの流し込み作業が必要ですが、一度作成してしまうと、それ以降、科目マスターや基本的な情報を共有します。

移行作業は、拠点数が多いほど手間はかかりますが、一枚プレート化に成功すると、いちいちデータを開く手間や処理時間、データの統合の処理、マスターのメンテナンスなど100→0に近い改善効果がありました。

3.環境の復元・再構築:経営責任の追及回避に効果あり!

会計ソフトのデータを誤って丸ごと消してしまったが、バックアップデータがない。

或いは、以前契約していた会計事務所と揉めてしまい、会計事務所からデータをもらえず、紙の決算書しか手元にないなど…。

いわゆる事故です。

このような場合、前年データから手作業で再構築することになります。筆者も何度か経験がありますが、収益が80億規模の法人の復元時は、かなり大変でした。データの復旧作業と月次を同時に進める必要がありますし、絶対的な納期があります。旧会計事務所しか分からない情報は法人に聞いても分かりませんし、揉めているので満足な引継ぎも期待できません。

また、特定社会福祉法人の場合は、監査法人を満足させる必要もあります。もし、初年度失敗してしまうと、翌年度以降、取り返しのつかないことが予想されます。

復元能力は人によってかなりの差があります。

こちらの効果はプライスレスですが、敢えて言えば効果は100です。

税務業務アプローチ

会計業務が軌道に乗り、稼働が落ち着いたら税務業務に目を向けることが多いです。

税務業務は、適正額より多く払っているリスクと、適正額より少なく払っているリスクがあり、対応策が異なります。

また、合法的な節税をする際にも、必ずと言って良いほど、手間や要件があります。もし、節税額よりも事務コストが大きくなってしまえば元も子もありません。

税務業務も、その法人様にマッチした対応策が正解となります。

1.消費税の個別対応への変更:節税に効果あり!

消費税で原則課税を採用している法人の論点です。

社会福祉法人は非課税の売上が多いという点、或いは、平成元年の消費税導入時は、税率が3%で影響が少なかった点から、現在でも一括比例配分方式を採用している法人はあります。

しかし、税率が徐々に上がってきていますし、課税売上が徐々に増えたりすると、影響が大きくなり、個別対応方式に改めて税額を減らす魅力が増加します。(選択可能ですので個別対応方式が不利になることはありません。)

この変更もタックスプランニングを含めて何度か経験があります。一概には言えませんが、20%~30%程度税額が減ることが多いです。

生産活動を行う障害者施設は、特に節税効果が高くなる傾向があります。

2.給食事業支出の合理的按分:節税に効果あり!

消費税の原則課税で個別対応方式を採用している法人の論点です。

給食設備を整えて、利用者や従業員に給食を提供している法人は多いと思います。

利用者分の収益は非課税売上、従業員分の収益は課税売上です。したがって、給食の材料費は共通課税仕入れとしている税理士は多いと思いますし、その処理は間違っていません。

ただし、社会福祉法人は課税売上割合が極端に低いという特質があり、共通課税仕入れは賢明な選択ではありません。消費税基本通達11-2-19を使って合理的に按分するべきです。幸いにも、施設は行政から給食の食数管理や実費徴収の金額の妥当性を要求されているはずですので、所轄税務署を説得する程度の客観的な証明は可能な環境です。

筆者も何度も行っていますが、年間税額が半分以下になることが多く、節税効果が高い論点です。

3.固定資産税の見直し:無駄使いの改善に効果あり!

固定資産税については、定められた社会福祉事業に使っていることが非課税の要件ですので、施設内の固定資産については職員用の固定資産、離れた場所については法人本部の固定資産が問題になったことがあります。

過去に課税として申告をしてきてしまった法人から相談を受け、所轄の自治体にかけあって課税資産から外す申告をすることがありました。

大抵の場合、相談に対して調査に行きますという流れになりますが、きちんと社会福祉事業に使用していることを説明すれば、今のところ否認されて課税処分されたケースはありません。

無駄な支出がなくなるので、成功すれば効果は100%です。

赤字解消へのアプローチ

会計や税務の業務が落ち着いたら、次は赤字対策目を向けることが多いです。

会計事務所は基本的に提出された資料に基づいて処理をする事後処理部隊ですので、前線に出向いて指揮を執ることはしませんが、法人様の要請によって例外的に行うことがあります。

よくある赤字改善策として、利用者の定員数を減らすという手法があります。社会福祉事業は、利用者定員が増えれば増えるほど、スケールメリットは出ますが、報酬の単価が下がるという仕組みになっていますので、逆進して単価を上げつつ配置する人員を減らす手法です。

設備スペースを持ちながら、定員を減らすというのは例外的な改善策と考え、今回はそれ以外の2つの実績を紹介します。

1.人件費の見直し:赤字削減に効果あり!

経営状況から、どうしても人件費の見直しをする必要が生じました。

A、B、Cという施設が離れた場所にあり、収益、定員、面積はほとんど同じですがBの施設だけが職員数が多く人件費が高かったため、Bの職員を減らすことを試みました。

しかし、Bの施設長が、もし減らすと施設は成り立たないと強く主張されました。その時、筆者は、AとCは何故少ない人数で成り立つのか理解ができませんでしたが、Bの施設長が嘘を言っているとは思えませんでした。

恐らく、何か正当な原因があるのだろうと、全施設を注意深く観察したところAとCは平屋タイプの施設で、Bはマンション型の5階を賃貸した施設でした。情報の遮断性があり、より多くの人員を必要としていたため、インカムを導入して情報の遮断性を緩和し、AとCに近い水準まで人員の削減に成功しました。そもそもいなくても大丈夫だった正規職員を一人減らすと社会保険料や退職金コストなどを含めると年間500~600万円程度の赤字が改善されます。

一番の効果は、職員不足が続く現場にとって、以前より少ない人数でも大丈夫という職員達の自信です。

2.販売方法の見直し:赤字削減に効果あり!

就労支援施設で喫茶店形式の飲食業を行っている法人は比較的多いと思います。

その法人は、接客やコーヒーのドリップ、清掃を利用者が行い、パンやクッキーの製造は一から職員が行っている施設がありましたが赤字でした。

赤字の原因は、職員の人件費と材料の廃棄でしたので、職員が行っていたパンやクッキーの製造は全て廃止して、近所のパン屋さんやケーキ屋さんと交渉して、商品を置いてもらい、売れた分だけ料金を払う委託販売方式に変更しました。

職員の人件費と材料費がなくなり、旧製造スペースも他に活用した結果、赤字は許容される範囲まで激減しました。

利用者ができないと思われる仕事を、職員が独占してどんなに無駄があっても仕方ないという風潮は危険信号です。支援の対象は利用者で、職員は支援される者でなく支援する者です。

赤字の垂れ流しでなく、事業所が持続可能性をどうすれば保てるのかという職員の意識改革が必要でした。

業務効率向上アプローチ

自法人でやっていた業務や他の会計事務所がやっていた業務を引き受けて劇的に業務効率が上がることがあります。

あくまで自法人の比較対象の数値ですが、筆者の経験則では現場にはたくさんの潜在的な無駄(お宝)が眠っており、多くの人は気が付いていません。もし、そのお宝を顕在化させれば、高い確率で黒字になります。赤字の原因の一つは自分たちのやり方が正しいという思い込みや、本当は「無理」なのに「無理」と言わせてもらえないパワハラ体質と言えます。

今回は2つの改善事例を紹介します。

1.月次決算業務:管理コストの改善に効果あり!

会計の月次業務で効率化しやすいのは仕訳数の削減です。

例えば、サービス区分内の取引についてサービス区分間の貸借科目や、現金預金を動かして費用の按分をしている法人がありますが、制度上、貸借対照表をサービス区分間で出力する必要はありませんので、全て必要のない仕訳になります。費用の按分が必要な場合は、配賦機能を使えば一瞬で仕訳伝票が作成できます。

無駄な仕訳数が増えるだけでなく、不整合の要因にもなりますので、点検や修正など二重三重の無駄が生じます。

そのような事実を担当者に伝えると、大抵の場合「えっ?必要ないの?」という反応を示しますので、必要という認識で業務を行っていたということになります。やり方が間違いのなのでなく、必要のない業務をしていたという認識ができれば、是正できます。

法人によりますが、仕訳数で10%~20%の削減効果は普通にあります。

次に、決算業務に関しては、社会福祉法人は理事会や評議員会に決算書を提出しなければいけませんが、社会福祉法人会計は帳票数が多いという特徴があります。

会計事務所にとっては、メインの業務ですが、拠点数が多い法人は1人分が数千ページになることもあります。

ページ数が多ければ多いほど、管理や保管にコストがかかりますので、なるべく少ない方が経済的には有利なのですが、省略可能か否かを判断するのが難しいので、機械的に全ての帳票類を出力する方がいます。(足りないのは問題ですが、多い分には許容されると考えるようです。)

筆者は制度で許容される必要最低限が基本ですので、大抵の場合、帳票数が激減します。帳票数を8割削減(100%から20%へ)することに成功した事例もあります。

こちらも法人によりますが、概ね30%から50%程度減の法人が多い印象です。

2.報告業務:作業時間の短縮に効果あり!

社会福祉法人は、たくさんの報告が義務付けられており、決算書を所轄官庁に報告しなければなりません。現況報告と言われ、報告の様式が財務諸表等開示システムというエクセルに決算データを入力して6月末までに所轄庁にアップロードする必要があります。

システムの構造は、手入力が基本ですので、すべて手入力する法人も多いですが、筆者は会計ソフトのCSVデータを流し込む方法を基本としていますので、手入力される方々よりもかなり早く完成します。

拠点数が多ければ多いほど、CSV方式が有利になりますが、1例として、昨年まで13拠点を手入力していた法人は交代で毎年70時間程度かかっていたそうですが、筆者は、初期設定を除けば、7時間程で完成しましたので、労力的には10分の1程度で90%減という感じでした。

(初期設定が不十分だと大量のエラーが出て、修正に時間を要します。)

他の法人も経験がありますが、8拠点程度なら手作業に比べ初期設定を入れると50%減、初期設定が完璧にできていれば90%減という印象です。

また、現況報告は一旦アップロード提出した後に所轄庁から差し戻しされ修正が要請されることが良くあります。そこで修正の方法を間違えると、全てがやり直しになります。時々、修正の都度やり直しをしてきた法人(担当者)と出会うことがあります。正しく修正すれば、30分程度で完了する修正が、手入力でやり直しになると修正の都度、丸2日間の手作業を何度も行うというような事態になります。

誤解しやすいシステム設計にも問題はありますが、現在のところ、正しい知識を得て自己防衛するしかありませんのでご注意下さい。

資産管理アプローチ

資産管理も法人によっては重要項目です。

資産管理は直ちに問題にならないことが多く、後回しにされがちです。その結果、長年放置され続け、誰も分からない謎の資産が残ってしまう法人が多いです。

虫歯の様にジワジワとダメージが出ますので、なるべく早めに治療しましょう。

1.資金管理業務:資金繰り改善に効果あり!

安定した非営利な社会福祉法人といえどお金は大事です。

売掛金(未収金)の滞留は会計的にも問題ですが、時間が経つと時効の問題もあり、はやく手を付けることが重要です。

筆者が担当した時は、まず、債権金額の確認作業から入りました。相手の所在が不明の場合、請求すらできません。また、相手が自分に債務があると自覚していない場合は、どのような債務があるか証明しなければなりません。また、証明しても相手に支払い能力がなければ支払ってもらうことはできません。

地道な作業が必要ですが、相手と連絡が取れれば、訴訟をしなくても50%程度は回収できる場合が多いです。回収作業が軌道に乗ると、債権に意識が行くようになり、滞留債権が増えないという副次効果があり、この効果が一番大きいという印象があります。

2.固定資産管理業務:指導検査対策に効果あり!

こちらも課題にしている法人が多いです。

固定資産台帳に簿価1円で大量に資産がある。或いは、建物の中にほとんど固定資産が内在してしまっており、固定資産台帳と実態が全く合わない。

社会福祉法人は経理規程には、固定資産の実査と報告が義務付けられており、指導検査でいつ指摘されても文句は言えません。

施設には、かならず建物の図面があります。そして、固定資産台帳もあり固定資産番号もあります。

固定資産台帳にある番号から、実在が確認できた順番で図面にシールを貼っていき、確認できないものを除却します。一般的に、社会福祉法人の施設は管理システムを導入する程の件数はありませんで、手作業で良いと思います。

このリストに画像を張り付けておくと、指導検査では好印象を持たれます。

一概には言えませんが、たいていの場合、20%程度の資産(特に備品)が除却処理により減少し、固定資産台帳には実在が確認されたアクティブな情報が残ります。 特に古いパソコンなどの放置が散見されます、情報漏洩の観点からも適切に廃棄する必要があります。

この論点は、時間さえかければだれでも整理できるという特徴があります。

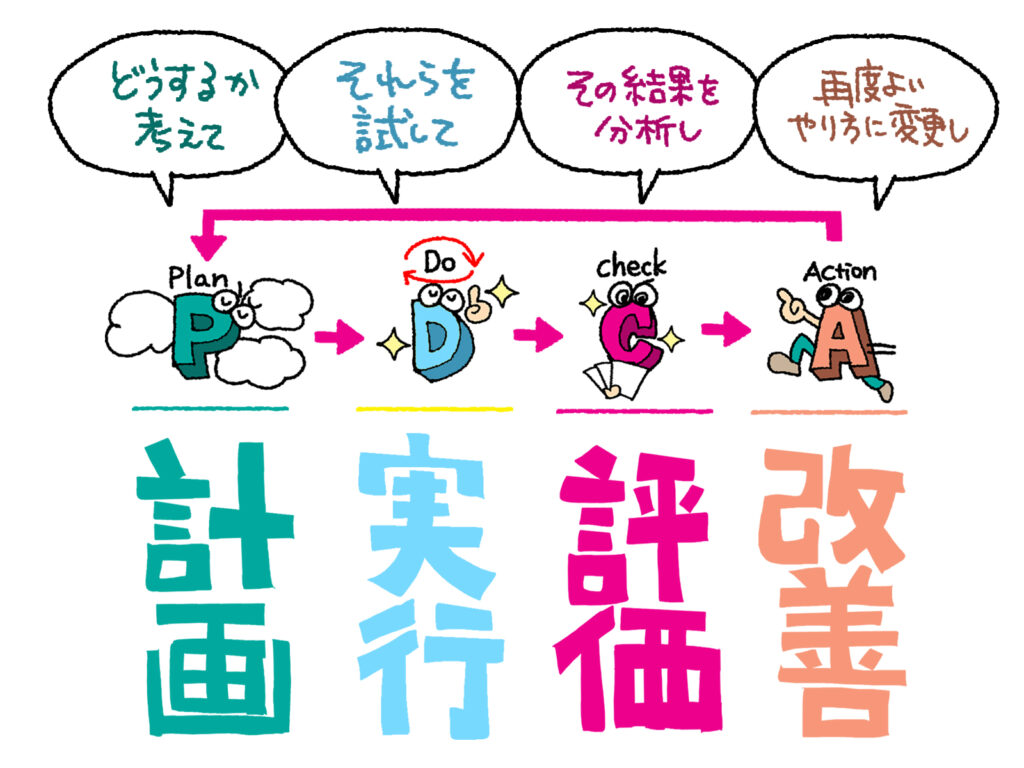

まとめ

今回上げた事例は、ほんの一例ですが、筆者は概ね以下のような順番で検討することが多いです。

(1)会計業務の整備

(2)税務業務の整備

(3)赤字対策

(4)業務効率向上

(5)資産管理

税理士に業務を託した成果(効果)と税理士に払う費用(コスト)は、成果>費用の関係となり、税理士に払う費用が安くなければいけないというのが当事務所の考えです。逆に言うと、クライアントから頂いた値段以上の成果(効果)が出せないなら契約すべきでないという意見です。

当事務所は、社会福祉法人の改善業務が得意です。

法人のニーズに寄り添い、適切な改善設計ができるのが特徴です。

「年間で幾ら迄しか予算がないが…」といった場合も、その範囲でベストなご提案を致します。

特に、他の会計事務所が対応できない難しい案件に、対応できることを事務所の目標の一つとしています。

当事務所は社会福祉法人の会計や税務で数多くの実績があります。お困りごとがあれば、いつでもご相談下さい。