社会福祉法人の現況報告書・財務諸表等開示システムの注意点を教えて!

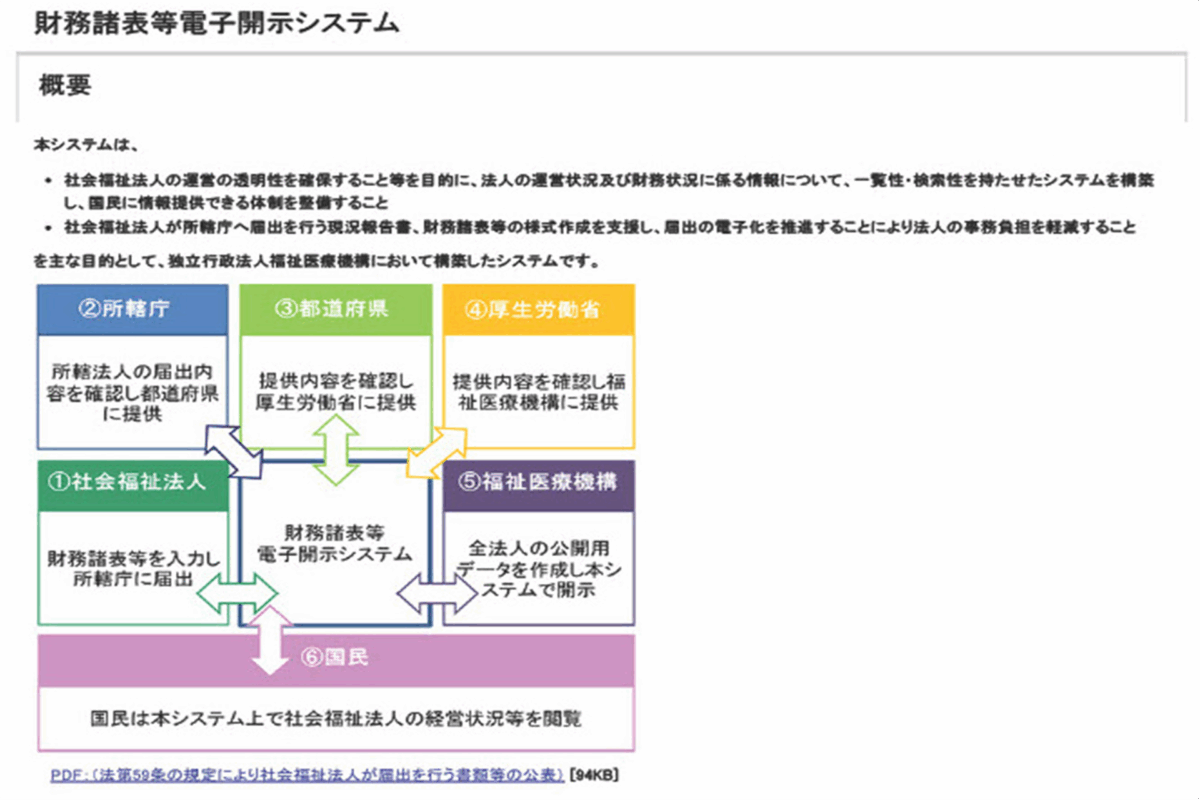

毎年6月末まで提出される情報開示(社会福祉法59条)については、平成29年3月29日の通知で、現況報告書と社会福祉充実残額算定シートが整理され、同日の別通知での財務諸表等電子開示システムが整理されました。

この記事では合わせて「現況報告等」と言い、今回はその提出の際の注意点について取り上げたいと思います。

目次

現況報告等システムの改正前後の様子

社会福祉法人の情報開示は、他の公益的な法人に比べて進んでいますが、最初に電子的に公開されるようになった前後の社会福祉法人の現場の様子からお伝えしたいと思います。

現況報告書等の改正前の報告方法

システムによる提出が整理される前も、所轄庁への報告義務はありました。

筆者が職員で担当しているころは、理事会や評議員会が終わると、決算書や提出資料を紙で数百枚出力して、所轄庁に郵送で送っていました。

現在のように入出やセキュリティー管理がされていなかった時代の話ですが、現況報告等の提出時期に、所轄庁に用事があって行くことがあると、大量の決算書や提出資料が山のように積まれていました。

現在の情報開示システムに平成28年度以前がないのは、紙で提出されていてデータがないためです。

現況報告書等の改正直後の様子

平成29年度以降の現況報告システムは、エクセルで構築されており、完成した状態でアップロードする仕組みになっており、その仕組みは、初年度から現在も変わりません。

開示システムはエクセルですので、手入力が基本となっており、改正直後は会計ソフトも対応していないため、小規模法人では数十ページ、大規模法人では数百ページの決算書を手入力することになり、現場にははかなりの負担感がありました。

その後、会計ソフトとの連携が進んだことや、遡っての修正領域が増えたことにより以前よりは使いやすくはなっていますが、現場にとっては毎年大変な作業であることは間違いありません。

現況報告システムの注意点

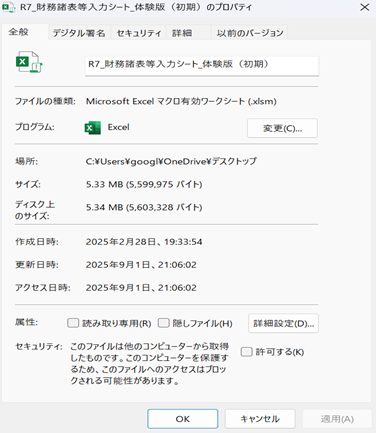

最初に今年度分のエクセルをダウンロードし、マクロによりセキュリティーが反応する場合、セキュリティーを許可するところから始める必要があります。

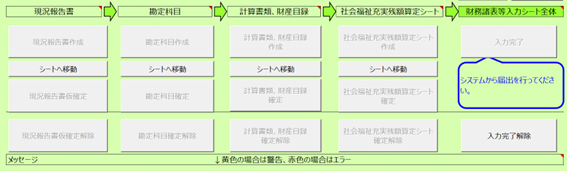

1番めの現況報告書ステージの注意点

各セクションを手入力していきます。ベタ打ちする個所と選択しかできない個所があります。

ポイントはセクション11の拠点情報の入力です、こちらの情報は次のテーブルに行くと簡単には修正できないため要注意です。

入力内容をチェックして確定させると次のステージに行けます。

2番目の勘定科目ステージ

最初のステージを確定させたら次の勘定科目ステージに行きます。

このステージの注意点は、内装されている勘定科目は厚生労働省の会計基準の別添に基づいた構成ですので、自法人の使用の勘定科目を全て挿入(作成)して受け皿を作成しないといけない点です。

エクセル内の勘定科目の全てと、自法人の勘定科目の全てを最終的に紐付けする必要があります。

手入力の場合は、決算書と一つ一つ突合して必要科目を挿入すれば良いです。

データ入力の場合は、会計ソフトにエクセルを取り込み、もし装備されていれば、一括自動紐付機能を使って、紐付けできなかった科目をメモをして、挿入すれば比較的やりやすく時間短縮ができます。

3番目の計算書類、財産目録作成ステージ

一番情報量が多いステージになります。

最初のステージで設定した拠点情報が反映されます。

入力方法として、サービス区分単位の入力と拠点単位の入力があります。拠点数が多い法人では、ここでの選択ミスが致命傷になるため、手入力かデータ移行によって慎重に選択する必要があります。

手入力する場合は、拠点単位で入力するのが基本で、機械的にデータ移行する場合はサービス区分単位で入力するのが基本です。

データ移行する場合は、会計ソフト内の拠点情報と現況報告の拠点情報を一字一句完全に合わせないとエラーになります。

取り込んだデータのエラーは、手作業で変更することができる場合があり、エクセル内で手作業で整合させて各帳票を確定させても大丈夫です。

整合性チェックや公表用の計算書類を自動作成します。

財産目録は、手入力しかできませんので、転記して確定させます。

4番目の社会福祉充実残額算定ステージ

手入力するセル、他のシートから自動転記されるセル、計算式が設定されているセルに分かれていますので、シートを完成させます。

もし、簡便法で充実残高が出ない場合は、固定資産など原則法の細かい入力を大まかに入力しても大丈夫です。結果的に使用しないためです。

ひとつ前のステージの財産目録のデータを利用していますので、場合によっては遡って修正します。

このシートを完成させると、最初のステージで入力できなかった充実残額のセルに自働転記されます。

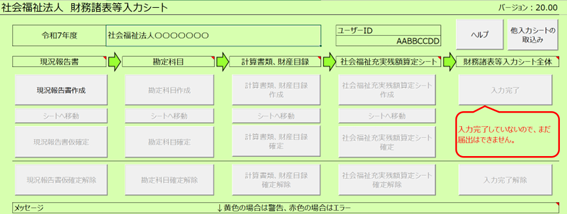

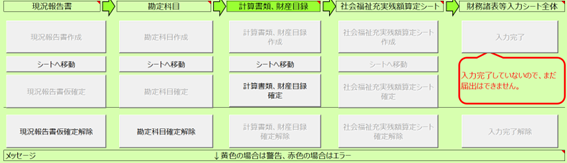

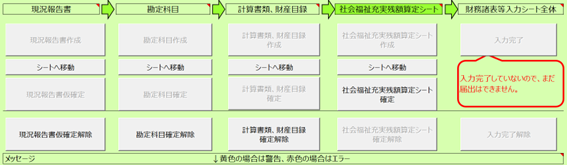

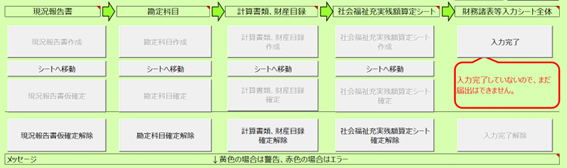

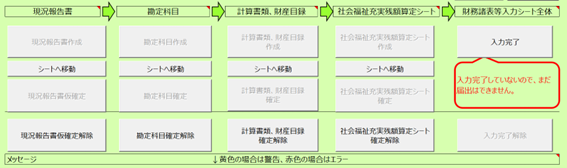

5番めの入力完了ステージ

最後の確定ボタンを押してエラーを解消すると、青字になり、提出可能な状態になります。

注記などの添付書類を添えて6月末日までにアップロードします。

提出後の注意点

アップロードして提出すると、所轄庁が順番に内容を点検して、修正事項がある場合、7月から10月頃に差し戻しとなり、修正をして再提出する必要があります。

修正方法に重要な注意事項があります。

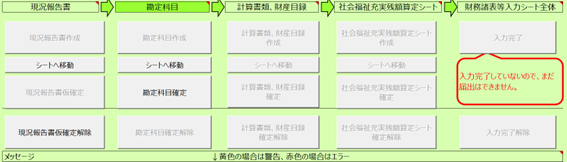

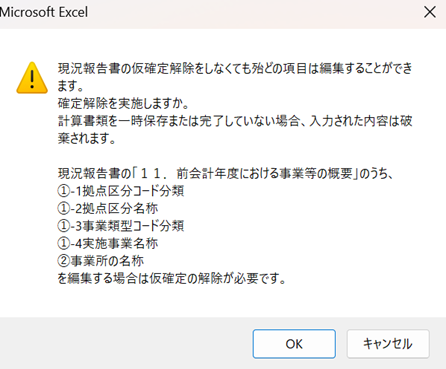

入力するときに、1,現況報告→2,勘定科目→3,計算書類→4,充実残額の順番で確定させているため、1番を修正するときに、後続のステージ(第2〜4ステージ)の確定をすべて解除しなければならない、と誤解されているケースが多く見受けられます。この誤解は致命的な誤解になる可能性があります。

所轄庁の修正依頼は現況報告ステージの内容が多いのですが、実は設定を解除しなくても変更できる可能性が高いのです。

設定を解除してしまうと、データが全て消えてしまうため、全ての入力がやり直しになるため、修正の度にやり直している方がいますが、非常に無駄な作業です。

設定を解除しないと修正できないのは現況報告書のセクション11の一部です、下記の警告画面がでる設定の解除は特にご注意下さい。

まとめ

(1)現況報告書等は以前は紙で郵送していましたが、現在はエクセルで入力して提出しています。

(2)現況報告書等のエクセルは各ステージで手入力又はデータ取り込みにより、チェックと確定を繰り返し、提出可能な状態にします。

(3)提出可能になったエクセルと注記などの添付書類を6月末日までにアップロードします。

(4)提出後に所轄庁から修正のために差し戻しがされる場合があります。その場合に確定解除をしてしまうとデータが消えてしまうので、確定解除しなくても修正可能な項目か確認することが大切です。

一般論として、拠点数が1から3程度までは手入力でも、データ取り込みでも時間的な差はありませんが、拠点数が多くなってくるとデータ取り込みが圧倒的に時間が短縮できます。ただし、データ取り込みは大量にエラーが出てしまうことが多く、解決できないと、時間がかかっても確実に入力ができる手入力にしたいという気持ちになってしまいます。

エクセルの科目設定や会計ソフト内の紐付けは、一度きちんと行うと翌年度のエラー数は非常に少なくなりますので、最初の年だけ専門家に依頼するというのも一つの方法です。

一方で、現況報告等だけの入力作業を引き受ける業者は少ないのが現状で、リーズナブルな業者を探すのは大変な作業です。

当事務所は、状況を伺った上で最善の方法を提案しておりますので、毎年、お困りの方は一度ご相談下さい。